"Come Sbloccare il Tuo Orecchio Musicale: Dal Jazz alla Classica in Tre Passi"

“La musica può nominare l’innominabile e comunicare l’inconoscibile.”

– Leonard Bernstein

Ricordo perfettamente le prime volte in cui mi sono avvicinato a un tipo di musica a cui non ero abituato, dal jazz alle orchestre sinfoniche, e la sensazione di estraneità che ho provato, sapendo che le mie orecchie non riuscivano a decifrare quei codici che per alcuni erano suoni divini…Avrei potuto scegliere di rimanere nella mia comfort zone, ma il desiderio di scoperta è stato più forte.

“Quante volte una musica nuova ti è sembrata solo rumore o qualcosa di indecifrabile?”

Da Miles Davis alla musica classica: le mie prime difficoltà

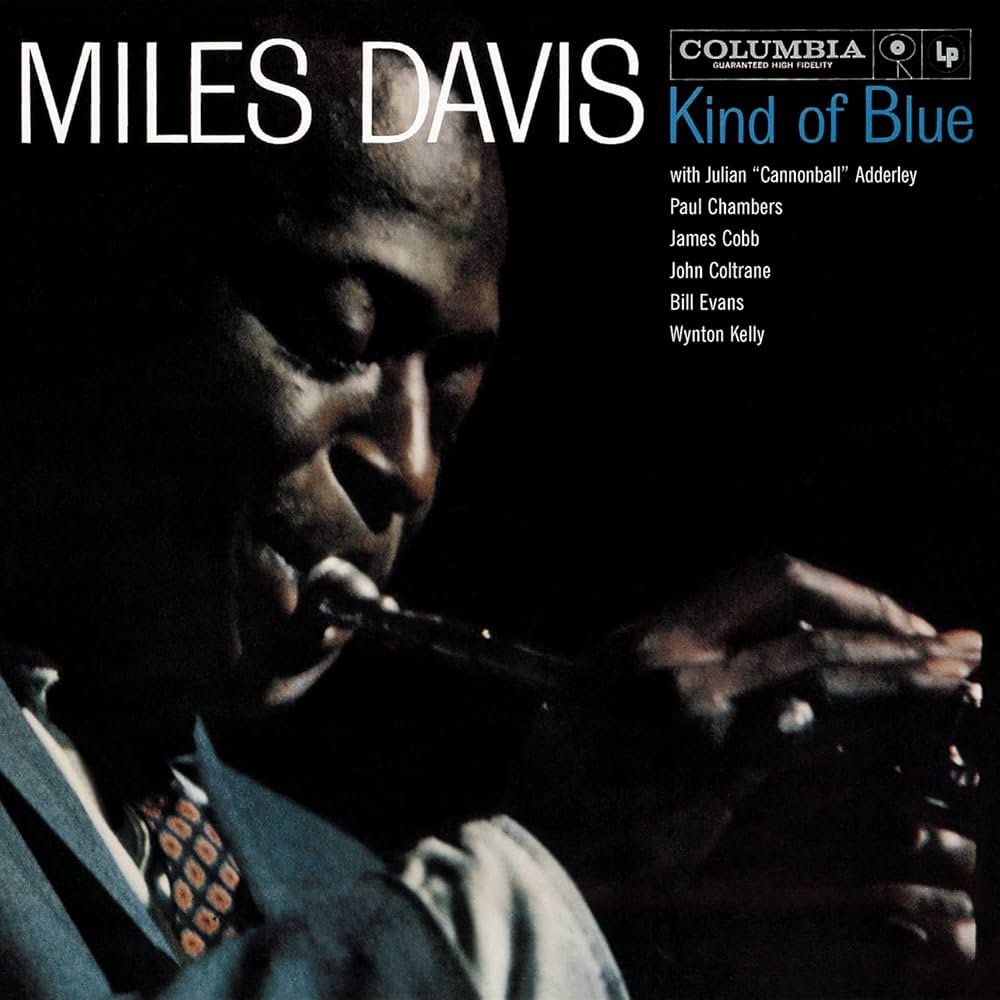

È vivido nella mia memoria il momento in cui ascoltai per la prima volta “Kind of Blue” di Miles Davis. Non fu affatto l’esperienza mistica o divina di tanti, anzi, tutt’altro!

Ero un giovane chitarrista appassionato di Hendrix e abituato ad ascoltare principalmente chitarristi. In quel periodo ero particolarmente ossessionato da Mike Stern, che può essere considerato l’anello di congiunzione tra il chitarrista che ero e quello che sarei poi diventato. Ma lasciami raccontarti meglio…

Il mio maestro dell’epoca, insieme a tanti chitarristi e musicisti più esperti di me, consigliava spesso di ascoltare dischi di musica “jazz”. Non avendo idea da dove cominciare, chiesi un consiglio e, quasi all’unanimità, mi fu suggerito “Kind of Blue” di Miles Davis.

Così compro il disco, torno a casa e lo metto nel mio bell’impianto, pieno di aspettative e impaziente di assistere al grande cambiamento che quel capolavoro avrebbe prodotto sul mio spirito e sul mio percorso musicale. E poi… BOOM:

Fu sì un’esperienza mistica, ma più simile a un bad trip.

Quello che sentivo era puro rumore: qualche nota qua e là, con piatti di batteria sparsi senza senso. A quel punto mi venne da pensare: “Figuriamoci chi viene ai concerti jazz senza essere abituato a questo genere cosa sente… A quanti sarà capitato?”

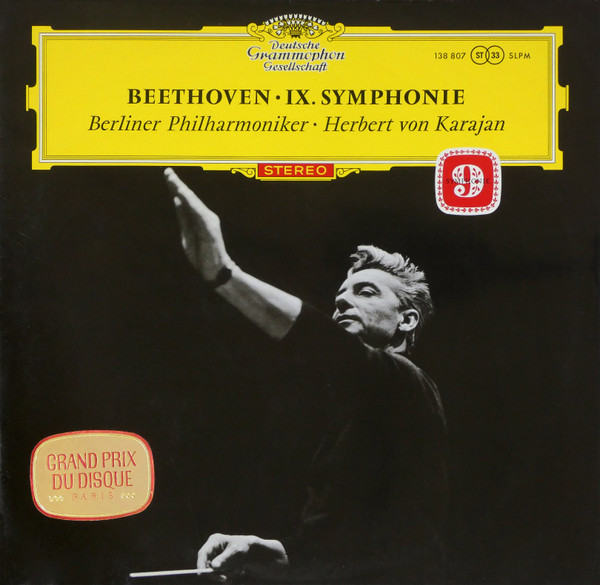

La seconda esperienza di questo tipo mi è successa con una playlist di brani “famosi” di musica classica. Lì ebbi due reazioni distinte.

Nei brani che ritenevo “commerciali” – come il famoso Rondò alla turca di Mozart o l’Inno alla gioia di Beethoven – scattava subito la mia maschera da snob: “Questa è musica da pubblicità!”, pensavo.

Di fronte invece a episodi musicali più complessi, come sinfonie o concerti, provavo smarrimento: “Dov’è il tema? Dove sta andando il brano? E quale sarebbe la differenza tra una sinfonia e un concerto, tra una suite e una sonata?”

Inutile dire che a tutto ciò si aggiungevano frustrazione e un senso di inferiorità. Ma col senno di poi ho capito che nulla di tutto questo era reale: erano solo immagini costruite nella mia testa. La verità è che tutte le cose – come le persone, i sapori e i luoghi – vanno conosciute. Vanno vissute, scoperte e, perché no, amate. Alcune subito, altre col tempo.

Tre passi per sbloccare il tuo orecchio musicale: Contesto, desiderio di scoperta e abitudine

A questo punto sorge spontanea una domanda: “Come si fa a sbloccare l’orecchio e a capire finalmente cosa sta succedendo musicalmente?”

Porto un esempio tratto da un lavoro che ho proposto a una classe terza di scuola secondaria di primo grado.

I ragazzi sostenevano che la musica classica fosse noiosa e caotica, difficile da capire, e che fosse impossibile che potesse piacergli. Ho risposto: “Va bene, vi faccio ascoltare un brano. Poi mi dite cosa ne pensate.” Ho messo su un movimento minore di una sinfonia di Brahms (non ricordo quale delle quattro). Ovviamente, la reazione iniziale è stata di risate e commenti ancora più ironici e feroci.

Allora ho provato un approccio diverso: mi sono inventato una storia. Ho chiesto ai ragazzi di immaginare, per finta, che il compositore avesse appena perso moglie e figli per stenti, che il suo paese fosse devastato da un conflitto armato, e che le uniche cose rimastegli fossero un pianoforte, un po’ di inchiostro e della carta. Il brano che stavano ascoltando, ho spiegato, era un percorso sonoro in cui il compositore ricordava con nostalgia i suoi cari, in certi momenti si infuriava per le ingiustizie subite, e in altri era sopraffatto dalla stanchezza e dalla disperazione.

Il risultato fu sorprendente: una risposta unanime. “Eh prof, ma così è ovvio che questo brano diventa bellissimo!”

Da quel momento l’ascolto fu serio e silenzioso, un’attenzione rara per ragazzi di quell’età.

Questa mia invenzione prende spunto da uno dei video di Benjamin Zander, direttore della Boston Philharmonic Orchestra e straordinario divulgatore. La sua filosofia dimostra quanto sia importante fornire un contesto – storico, sociale o culturale – alla musica che ascoltiamo. Spesso, quel contesto rende chiare molte cose.

Un altro aspetto cruciale è stato lo studio delle forme musicali. Comprendere la struttura di una sonata, di un rondò, di una suite, o sapere da dove nascono i movimenti di una suite, cosa sia uno studio, un concerto o come si evolvano elementi come i leitmotiv wagneriani fino alla musica da film, è come inserire un GPS nel nostro orecchio: un localizzatore sonoro che permette di orientarci e riconoscere elementi caratteristici lungo il percorso musicale. Questo tipo di esplorazione non solo chiarisce, ma rende il viaggio emozionante e gratificante.

Ritornando al jazz, il mio percorso è stato simile. Ho iniziato studiando in profondità scale, accordi, strutture e le differenze tra i vari sottogeneri. Leggevo le biografie degli autori che ascoltavo e, a poco a poco, il “rumore” si trasformava in suono, il suono in forma, la forma in genio, e il genio in amore.

La capacità del nostro orecchio di adattarsi e imparare a tradurre linguaggi complessi è sorprendente. Non dimentichiamo mai che il nostro primo strumento, il più importante di tutti, è proprio lui: il nostro orecchio.

L’arte di ascoltare è un percorso

Ricapitolando, le chiavi per sviluppare l’arte di ascoltare possono essere riassunte in tre punti fondamentali: CONTESTO, DESIDERIO e ABITUDINE.

Per contesto intendiamo tutte quelle informazioni che ci aiutano a dare un “senso” e un significato alla musica. Alcune delle cose che possiamo fare per fornire il contesto alla musica sono:

- reperire informazioni storiche attraverso fonti online, biografie consigliate;

- informazioni sul contesto sociale e politico del periodo

- notizie e lettere che parlano della genesi dell’opera, del brano o quant’altro

- trovare, scoprire o addirittura inventare una storia che ci aiuti a dare delle immagini di significato ai suoni

- Analisi armonica dell’opera o di parte di essa

- Confronto con altre opere simili e precedenti/successive

Desiderio: Serve una spinta interiore per andare oltre la superficie e accettare il nuovo e l’inaspettato. È il desiderio di esplorare e scoprire che permette di uscire dalla comfort zone e apprezzare generi che prima sembravano “inaccessibili”. Non dobbiamo avere paura di sentirci inadeguati o pensare cose del tipo: “mi ci vorrà una vita per cominciare a capirci qualcosa”, piano piano, un pezzo alla volta come un puzzle, tutto prende forma. Inoltre non c’è niente di male nello scoprire poi che forse, effettivamente, quel brano/genere/opera non ci interessa, anzi, in questo modo possiamo indirizzare ancor meglio le nostre risorse e energie in contesti più affini a noi.

Abitudine: A questo punto non dobbiamo far altro che darci tempo… come quando si impara una nuova lingua l’orecchio si abitua al suono pian piano, attraverso la pratica e l’ascolto che può essere sia passivo che attivo. Ovviamente non si può precludere da un ascolto attivo e attento in certi momenti (come quando studiamo grammatica o la pronuncia di una lingua).

Prendiamoci il tempo necessario per ascoltare la musica che ci interessa con un nuovo atteggiamento: un’apertura alla scoperta, senza pregiudizi. Per iniziare, puoi scegliere un brano fuori dalla tua comfort zone e provare ad ascoltarlo più volte. Successivamente, cerca informazioni sul suo autore, sul contesto storico e culturale, e su come si è arrivati a quel genere musicale (recentemente ho sperimentato questo approccio con l’opera L’elisir d’amore di Donizetti: mi sono fatto grosse risate! Prima non avrei mai immaginato di apprezzarla così tanto).

In conclusione, la musica ci offre molto più di quello che sembra a un primo ascolto. Con un pizzico di curiosità e un po’ di allenamento, possiamo scoprire storie, emozioni e significati che arricchiscono la nostra comprensione del mondo sonoro.

Allora facciamo di ogni ascolto, una nuova esperienza e una nuova scoperta!

“Non basta ascoltare la musica: bisogna vederla.”

– Igor Stravinsky

Chi sono?

Mi chiamo Gen Cotena e sono un chitarrista a cavallo tra il jazz e la musica classica. Aiuto chitarristi onnivori a galleggiare liberamente nella musica fornendo strumenti necessari per comprendere e suonare con competenza e personalità questi due linguaggi musicali.

Guarda la mia rubrica "L'abecedario jazzistico in pillole!

(un brano per ogni lettera dell'alfabeto)" sul mio canale instagram